テーマ別セレクション

筑波大学附属図書館員が精選したテーマ別にセレクトした資料をご確認いただけます。

部分である/Is Part Of IDのリソース

5394025

可視性

公開

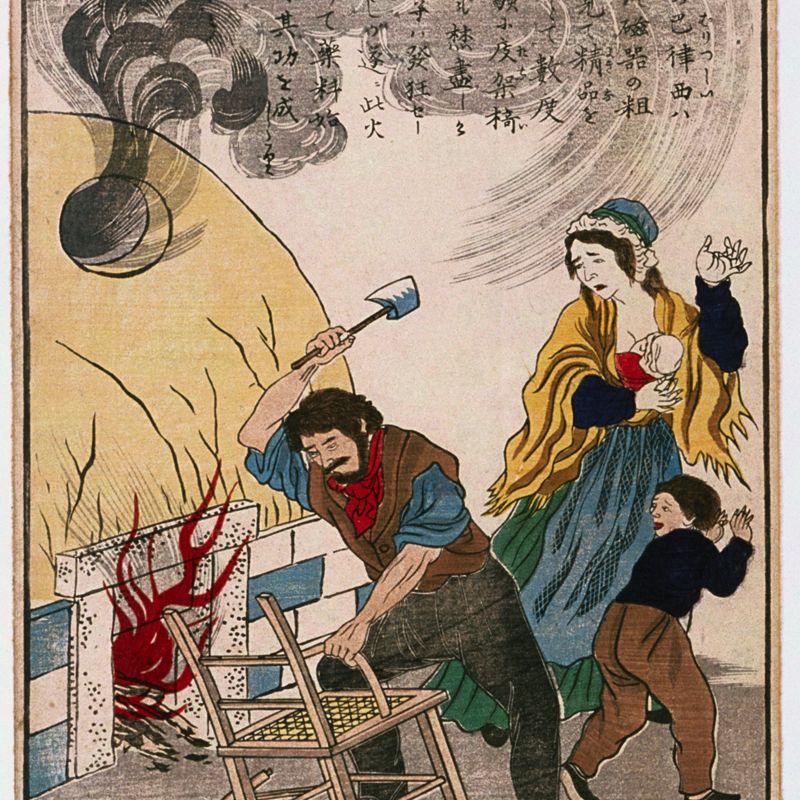

- 明治6年に文部省は「幼童家庭の教育を助くる為めに」錦絵を刊行した。

一般的に、教育錦絵と言われるものであり、『文部省第一年報』の「編集事務」の項に「幼童翫嬉品画百二枚」とあるのがそれにあたるものだろう。いづれも大判の錦絵であり「文部省製本所発行記」の朱印が押されている。なお、明治10年代末近くに作られたと思われる『文部省出版書目』には、「「錦絵」全80枚、7年1月、金26銭6 厘、「替り絵」全10枚、7年10月、金9銭8厘、」等の記事が見られ、「年報」にいう102 枚は大小のセットで刊行されたものが主になっていたらしい。ワットをはじめ中村正直訳「自助論(別名西国立志編)」中の人物が、泰西偉人として描かれている。

当館では宮木文庫の他に、その後に収集したものも含め、95種の文部省発行による錦絵を所蔵している。

立版古(たてばんこ)は、起し絵とも組上げとも呼ばれ、江戸時代から明治・大正期にかけて流行した錦絵の一種である。1枚ないし数枚の錦絵を、絵の指示に従って切り抜き、糊で貼りあわせて立体模型を組み立てる。江戸時代の立版古は歌舞伎の名場面を再現したものが多いが、文部省発行のものは洋風の馬車や子供の体操を題材とし、江戸伝来の玩具によって西洋風俗に親しむことを目的としたもののようだ。着替人形についても、当時まだ珍しかった洋装の男女を扱い、同様の趣旨が伺われる。なお、文部省発行の立版古と着替人形は、細部の描写や画面の構成から推して、欧米で作られた同様の玩具を錦絵で模倣したものと思われる。